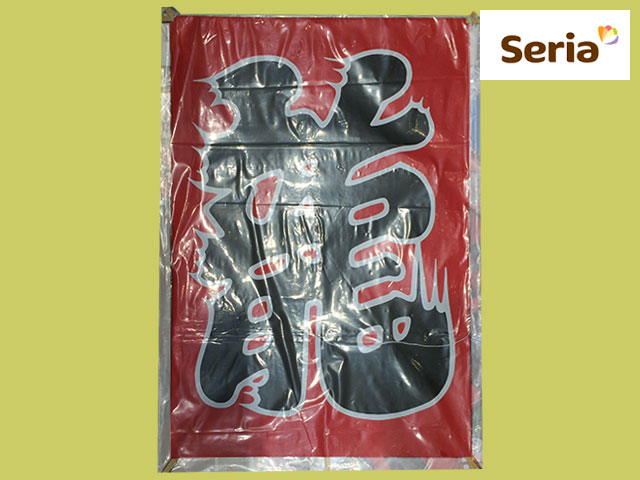

■セリア(2016〜)

紙と竹の昔ながらの「和凧」

絵柄は他に数種類ある。

サイズ:31cm×45cm

(中国製)

【AI】凧揚げの由来

凧揚げの歴史は古く、平安時代に中国から日本へ伝わったのが始まりです。

当時は「紙鳶(しえん)」と呼ばれ、貴族や武士の遊びとして楽しまれていました。

■なぜ「イカ」と呼ばれたのか?

初期の凧は、鳥の「鳶(とび)」を模したものが多いのですが、バランスをとるために長い尾がついていました。

この姿が、いかにもイカが海中を泳いでいるように見えたことから、「イカ」や「イカのぼり」と呼ばれるようになったのです。

江戸時代になると、凧揚げは庶民の遊びとして大人気に。特に江戸では、空一面にイカの形をした凧が舞い上がる光景が見られたそうです。

■なぜ「タコ」に変わったのか?

江戸時代、凧揚げが盛んになるにつれて、いくつかの問題が発生しました。

騒音や事故: 大量の凧が空を舞うため、騒音や墜落事故が多発。

これらの問題を受けて、「イカのぼり禁止令」が出されました。

この禁止令に対し、江戸っ子たちは「イカ」を「タコ」と呼ぶことで、禁止を回避しようとしたのです。

この江戸っ子の機転がきっかけとなり、「イカのぼり」は「タコあげ」と呼ばれるようになり、現在まで定着しました。

関東では「タコあげ」が一般的ですが、関西では「イカ」や「イカのぼり」と呼ぶ地域もあります。

Voiced by https://CoeFont.cloud

関連アイテム

タイムセール

【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本

【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本